コーヒーの木の総栽培面積

2050年にアラビカ種コーヒーの栽培適地が半減するという問題が話題になっています。(コーヒーの2050年問題)

しかし、実際に栽培されている面積はある程度推計できると思いますが、もとになっている論文(※)の栽培適地の具体的な面積は計算することができませんでした。

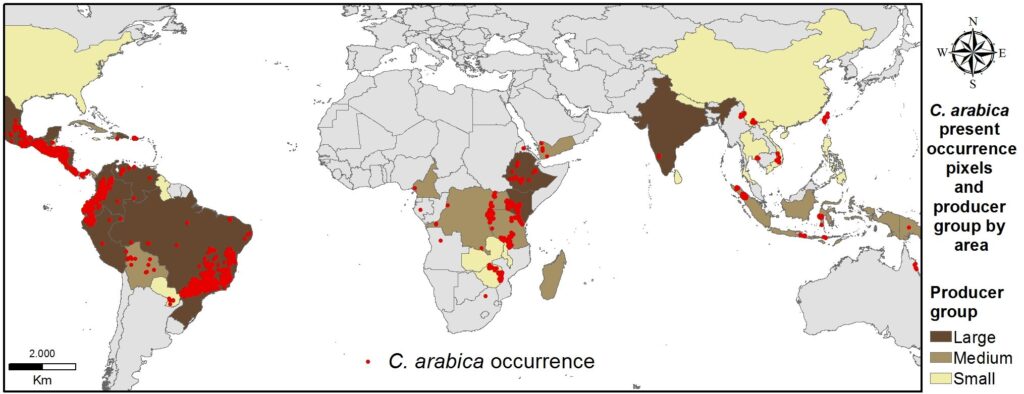

論文では、2015年(またはそれ以前)の栽培適地点を設定し、2050年にどのように変化するかを予想したものになっています。

以下は、栽培適地のポイント数(ピクセル数)の定義

Database of locations of arabica coffee

We used data of the current distribution of arabica coffee to define the climates that are suitable

for cultivation. The data came from four sources:From “Multiclass Classification of Agro-Ecological Zones for Arabica Coffee”

- Geo-referenced coffee farms from a database of the location of 100,000 farms developed by

the International Center for Tropical Agriculture (CIAT) and its collaborators [11];- Geo-referenced municipalities in Brazil that produce arabica coffee [25]; Similarly, we produced

a set of 5,666 locations for Indonesia by sampling within polygons where we knew

arabica is grown and stratification based on region-specific ranges of altitude [17]- For those regions where neither (1) nor (2) were available, we identified coffee plantations

from Google Earth images [11]; and- The Global Biodiversity Information Facility [26].

The raw database contained a total of 124,820 geo-referenced locations growing C. arabica.

Because coffee farms are often small, to avoid spatial bias we reduced the database to unique

pixel cells on a 5 arc-minute grid, which we call “occurrence pixels”.We stratified the database

to contain only locations with elevations above 100 masl. We also removed as outliers sites for

which one or more environmental variable exceeded 3.5 standard deviations from the mean.

Fig 1 shows the distribution of the 3545 occurrence pixels in the final dataset together with the

distribution of arabica area harvested.

国際熱帯農業センターなどによって作成された10万農園の所在地データベースや、第25回国際コーヒー科学会議議事録「ブラジルにおけるアラビカコーヒーへの気候変動の影響」、Googleマップなどから栽培適地点を124,820ヶ所特定し、小規模農園や、標高100m以上の地域のみになるよう修正してあります。

論文は私にとって難解で分かりにくいのですが、1ポイントの面積や、そこで収穫されるコーヒー豆の量などの記載はなく、単純に栽培適地とされている場所が、2050年にどのように変化するかを予想したものとなっているようです。

結論として、コーヒーの収穫量が、どのように変化するかということは、この論文からは読み解くことができませんでした。

ただし、コーヒー栽培地の状況は、気候変動の問題のほか、賃金などの労働問題、物価高による経費の増大や相場など常に不安定な状況が続いているのは間違いありません。特に労働問題は、エチオピアとイエメンでのみ栽培されていたコーヒーが、16世紀ごろから世界に広がったのことが植民地支配によるものであったことや、その後の先進国と発展途上国との関係と切っても切れない関係が今も続いていると考えています。

また、今後コーヒー生産国の所得は益々上昇し、経済的により平等な世界になっていくことになると思いますし、それが目指すべき社会であると私自身考え、当店の方針にも記載しています。そして、コーヒー生産国ではコーヒーを飲む習慣がない国もありましたが、おしゃれなカフェも増え、美味しいコーヒーを飲む人たちが増えています。

ちなみに、もうコーヒーの栽培面積にこだわる必要はありませんが、コーヒーの栽培面積を推計する方法を参考までに考えてみました。

・世界の生産量をICO(International Coffee Organization)の統計から概ね把握する

・1本のコーヒーの木から収穫されるコーヒー生豆の量は、品種や地域、土壌、表作と裏作により異なりますが、概ね1本あたり1ポンドで計算

・栽培面積も品種や地域、土壌などに左右されますが、概ね1ha(10000㎡)あたり2667本(樹間を1.5×2.5mで計算)

※もとになった論文(WCRが資金提供し作成された論文):Multiclass Classification of Agro-Ecological Zones for Arabica Coffee: An Improved Understanding of the Impacts of Climate Change

WCR(World Coffee Research)は、アメリカに本拠地を置き世界中のコーヒー研究機関や科学研究所とネットワークを形成して活動している非営利団体です。論文の著者(Christian Bunn)は、同年に同じような内容の別の論文「A bitter cup: climate change profile of global production of Arabica and Robusta coffee」)も発表しており、その論文にも栽培に適した地域が減少するという内容を記載しています。

この論文の議論のセッション(4 Discussion)では、気候変動によって多くの地域でアラビカ種の生産量が減少する可能性があることが示され、コーヒー栽培に適した地域(suitability)が世界全体で約50%減少することになると記載していますが、やはり栽培地域や生産量が減少する具体的根拠は示されていません。

投稿者プロフィール

-

愛知県瀬戸市で、コーヒー豆販売の専門店Coffee SAKURAを2001年に創業し、代表をしています。

エチオピア、グアテマラ、ブラジル、インドネシアなどのコーヒー生産地へ赴いたり、各地でコーヒーセミナーを100回以上開催しながら、普段は店舗にてコーヒー豆の販売や道具の使い方、コーヒーの入れ方、選び方をアドバイスさせていただいています。

最新の投稿

お知らせ2026年1月14日コーヒー豆などの価格(2026年2月以降)

お知らせ2026年1月14日コーヒー豆などの価格(2026年2月以降) お知らせ2026年1月10日[2026年1月]Coffee SAKURA のふるさと納税コーヒーがさらに充実しました

お知らせ2026年1月10日[2026年1月]Coffee SAKURA のふるさと納税コーヒーがさらに充実しました お知らせ2026年1月10日Comandante Coffee grinder LAB Seriesの発売

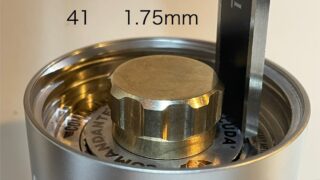

お知らせ2026年1月10日Comandante Coffee grinder LAB Seriesの発売 豆知識2026年1月7日コマンダンテC60とC40のクリック数対応表

豆知識2026年1月7日コマンダンテC60とC40のクリック数対応表